作者アーカイブ: 管理人 - ページ 29

古志豊綱の活躍年代(吉信は豊綱の養子か?)

「備陽史探訪:164号」より 矢田 貞美 一 毛利家文書に見…

福山の中世石造物(時代別紹介)

「備陽史探訪:164号」より 田口 義之 我々の会は10周年…

備陽史探訪:164号

2012年2月1日発行 <目次> 福山の中世石造物(会長 田…

消滅した「高岩第一号古墳」について(破壊前の状況と現状)

「備陽史探訪:164号」より 岡田 宏一郎 松永バイパス建設…

新年互礼会お疲れ様でした!

41名の参加でおおいに盛り上がった新年互礼会。 今年は、な、…

草戸町の新発見の山城・田口会長の報告

1月25日午後、草戸町の光公民館で田口会長の草戸町の山城調査…

城郭部会「中世を読む」の予定変更について

行事の予定変更がありますのでお知らせします。 1月21日午後…

中世を読む会の予定変更について

皆様お変わりございませんか? 行事の予定変更がありますのでお…

会報164号編集ちう~

総会・新年会の出欠ハガキ、ぞくぞくと到着しております! まだ…

行事案内発送しました

年末・年始のドタバタで、ご挨拶もせぬまま、新年になってしまい…

古事記を読む会のご案内

備陽史探訪の会歴史民俗研究部会学習会 古事記を読む会のご案内…

土井の塚古墳測量調査報告会のご案内

新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願…

2011年(平成23年)の主な活動

2011年(平成23年)の主な活動 1月22日 歴史講演会『…

歴史講演会「日本史の中の備後」無事終了

12月17日(土曜日) 午後2時より、福山市本…

会員募集ちらしアップしました

かなり以前に池田氏が制作されていた会員募集チラシです。 当時…

「備陽史探訪 163号」更新しました

「備陽史探訪」会報163号を更新しましたよー。 毎回、誰の原…

本年度最後の歴史講演会のお知らせ

備陽史探訪の会主催歴史講演会 日本史の中の備後 ―三次市下本…

野呂往還歩いてきました

12月11日、お天気にも恵まれた中、総勢42名、戸手駅から柏…

野呂往還を歩く 第1弾【報告】徒歩例会

諸説ある野呂往還を実際徒歩で歩いてみよう、ということで、第1…

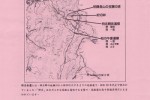

野呂往還を歩く(福山市新市町)

2011年12月11日発行 野呂往還とは、神石郡の坂瀬川から…

野呂往還の下見にふたたび行ってきました~

明日の「野呂往還を歩く第一弾!」 最後の下見へ行ってきました…

備陽史探訪163号発刊

備陽史探訪の会の会報 「備陽史探訪」163号が発刊されました…

期間限定写真館、更新しました

すっかり遅くなってしまいましたが、10月23日の「笠岡寺社め…

野呂往還、下見行ってきました。

来週に迫った『野呂往還を歩く』山城部分を下見して来ました。 …

美作の中世山城を訪ねる(岡山県津山市)

2011年12月4日発行 ―備後福田氏の足跡を辿る― 1美作…

会報「備陽史探訪 163号」出稿~~

会報163号、本日印刷へ。 お手元に届くまでもうしばらくかか…

備後南部の金融機関の設立と変遷について(尾道編)

「備陽史探訪:163号」より 岡田 宏一郎 第六十六国立銀行…

「永禄諸役人付」に見える三吉安房守隆亮について

「備陽史探訪:163号」より 田口 義之 『群書類従』巻五百…

備陽史探訪:163号

2011年12月1日発行 <目次> 「永禄諸役人付」に見える…

美作の山城無事終了~

11月27日、美作の中世山城を訪ねる例会 無事、終了しました…

12月徒歩例会 「野呂往還を歩く」

◎12月徒歩例会 「野呂往還を歩く」 第一弾 新市町柏に通じ…

『草戸町・中山城跡』今朝の新聞記事です

昨日の山城跡発見の第1報です。 田口会長が、別の肩書きで紹介…

草戸中山城跡の再発見

11月24日木曜日、午前9時「草戸川西街道」準備室の皆さんと…

11月古墳講座のご案内

11月の「古墳講座」のご案内です。 【時】 11月26…

会報「備陽史探訪 163号」編集中~

少々、ご無沙汰気味です。 ただ今、会報編集中です。 今回は、…

福山古墳ロードウォーキング

来る23日(祝日)、福山市北部生涯学習センター主催で「福山古…

10月23日笠岡寺社めぐり無事終了!

報告が前後しますが、10月23日のバス例会「笠岡の寺社めぐり…

中世を読む会「作州医王山城と備後の武将」

おはようございます。 中世を読む会のご案内です。 11月19…

東近江紀行『一泊旅行』無事終了しました

『東近江紀行』甲賀の郷と土山宿、日本最大の山城に挑戦! 12…

甲賀の郷と土山宿、日本最大の山城に挑戦!【報告】『東近江紀行』

古代から幾多の英雄が雄飛し、歴史を作ってきた東近江への旅!そ…

甲賀の里と土山宿、巨大山城を歩く(滋賀県甲賀市~近江八幡市)

2011年11月12日発行 足利義晴 室町時代後期(戦国時代…

近世福山を読むー築城以前の福山の地形は如何にー

11月9日の近世福山を読む会は「築城以前の福山の地形は如何に…

美作の中世山城を訪ねる ―備後福田氏の足跡を辿る―

11月バス例会 十一月のバス例会は、天正七年(一五七九)から…

期間限定写真館「第33回広島県郷土史研究団体協議会福山地方大会」

期間限定写真館に「第33回広島県郷土史研究団体協議会福山地方…

鞆の浦史跡めぐり写真館オープン!

お待たせしました! 11月3日に行なわれた徒歩例会「鞆の浦史…

広島県郷土史研究団体協議会福山地方大会終了

前日の役員会に続き、役員の皆様お疲れ様でした! 徒歩例会「鞆…

高木康彦氏講演デビューです!

本日は、徒歩例会 「鞆の浦史跡めぐり」でした。 午前中は説明…