装身の考古学(その一)

「備陽史探訪:178号」より

網本 善光

1.はじめに

今回は、装身具という遺物に焦点を当てて考えてみようと思います。

古代から現代に至るまで、わたしたち人間はさまざまな装身具を身にまとってきました。

身を飾ることも含めて「装身」は、

- 肉体そのものに加工するもの

- 肉体に他物を付け加えるもの

の二通りがあります。

これを踏まえて、装身の歴史を見てみると、古くは刺青や、首を長くするなど、多くは苦痛を伴うものでした。これらは、普通と異なることで異性の目を引くことになったり、敵を威嚇することにもなったと考えられます。

続いては、肉体への加工には限界があるため、他の物を身につけたり、獲物の数を誇るように、牙などで作った装飾品を作りました。こうした装身具は、力のシンボルという意味合いがあったと考えられます。

さらに次の段階には、力や富の象徴を量の上で誇るだけでなく、質的に高めることを競いました。このように、装身具は生きて行く上に必要な物ではありませんが、生きることと同様の価値がある物である、と考えていたのです。

2.頭部の装身具

(1)額(髪)飾り

旧石器時代末~縄文時代には、石製の円盤状で、中央に一孔が穿たれているものがみられます。実際の使用法は確認されていませんが、大陸での墓地(死者への装身)出土例から推測して、死者への装身と考えられています。

弥生時代には、玉類を連ねたものや鉢巻に飾りをつけたものなどがあり、特定の身分・職能の表現に多く用いたと考えられています。

古墳時代には、副葬品としてその出土位置から頭の飾りであると考えられる装身具が確認されています。それらは玉類の付いたヘアーバンドなどの様な装飾品です。

そして、五世紀を境に、古墳の副葬品の変化に伴い、装身具も大きく変わります。

それが大陸からの影響です。

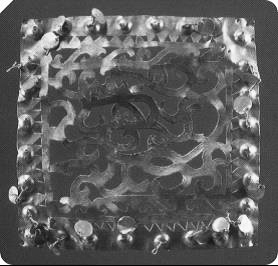

奈良県の新沢千塚一二六号墳からは、歩揺つき金方形冠立飾りが出土しています。歩揺は、針金でとりつける花弁形の飾りのこと。装飾本来の荘厳さや華麗さをいっそう引き立てる補助的な装飾ですが、今見ても立派な装飾品です。

また、六世紀代になると金銅装の装身具に加えて、環頭玉纒大刀や環頭大刀、金銅装の馬具など一式をそろえて副葬されるようになります。

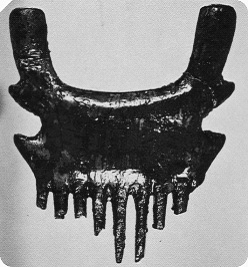

(2)櫛

櫛には、櫛歯の長い竪櫛と、全体に横長で櫛歯の短い横櫛の2種類があります。

縄文時代には竪櫛形式が用いられていますが、その形態から考えて、活発な行動には適しません。結髪した髪に挿した装飾性の強い櫛であったと考えられます。すなわち、縄文時代の櫛は実用品ではなかったといえるのです。

それは、福井県鳥浜貝塚(縄文時代前期)例のように、精巧かつ漆が塗られるなど高度な技術で作られていることからも推測できます。

弥生時代の櫛は縄文時代の伝統を引き継いでおり、竪櫛です。木や竹の素材に赤色漆を塗ったものが多くみられます。

ところが、古墳時代の櫛は、装飾を施した弥生時代に比べて質素です。

弥生時代の竪櫛は姿を消して、幾本もの竹ヒゴをU字形に曲げた半楕円形の竪櫛になります。

なお、古墳時代前期末頃から、歯を削り出した横櫛が出現しますが、ほとんど集落遺跡からの出土であり、実用品であったと考えられます。

(3)耳飾り

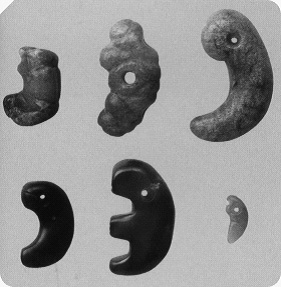

縄文時代前半には、輪状に整形して、偏平に磨いた石(骨や角・土製もある)の一か所に切れ目を入れて耳たぶにはさむ玦状耳飾が多くみられました。

そして縄文時代後半には、耳たぶに穴をあけ、そこに栓のようにはめ込む耳飾(耳栓)が主流を占めました。

縄文時代前半に盛行した玦状耳飾は死者のための装身でしたが、後半に流行した耳飾は世界各地の民族例からもわかるように、日常的な(生者の)装身具であって、人生の通過儀礼として(大きな物への)嵌め替えが行われたと考えられます。

しかし、こうした耳飾は弥生時代には引き継がれず、したがって耳を飾る習俗は消えてしまいます。この点において、耳への装身は縄文時代社会に特徴的な習俗と考えることができます。

ところが、五世紀以降の古墳時代中期・後期には、額飾りと同様に、大陸経由の金属製の豪華な装身具が登場します。精巧な技術を駆使した舶来品と見られるものです。

3.胸部の装身具

(1)垂飾(ペンダント)

縄文時代から、数珠つなぎにした装身具を頚または胸に着装していました。素材も、貝・石・玉・骨・土とさまざまです。

形状も、勾玉・管玉・丸玉・小玉・大珠と多種類です。

弥生時代には、縄文時代のものと同様のものが見られますが、形は不整形なものから整ったものへと変化しました。さらに、素材としてガラス製の方が主となります。

ちなみに、勾玉には、①縄文時代の物のように定型化していない勾玉の系譜を引くものと、②古墳時代の定型化した勾玉の祖形となるものとがあります。その交替の時期が、弥生時代の中頃のようです。

管玉については、縄文時代には多くありませんが、弥生時代には圧倒的に多くなります。

素材も碧玉や緑色凝灰岩が使われ始め、以後は主流となります。そのほかに、後期には棗玉・切子玉などの水晶製の物が登場します。

さらに注目すべきは、ガラス製の管玉の存在です。弥生時代の前期末に北部九州・山口県を中心に見られますが、中期には西日本一帯に広がります。

古墳時代になると、勾玉と管玉を数珠繋ぎにして首から胸を飾る装身具が、弥生時代に続いて見られます。

さらに、五世紀になると、舶来品とみられる金製の勾玉など、美しい色調のものが登場します。

(2)胸飾

土製円盤や貝製の装身具が縄文時代の開始から作られていますが、前期になると光沢を持つ石材を素材とするようになります。

また、貝や骨・角・牙で作られたものも素材を玉に移そうとしています。そのために石素材の加工・流通がネットワーク化されます。

このほかに、縄文時代には硬玉製の大玉が巨大化したり、ヒスイ製の玉類が素材としての希少性を認識してか珍重されるという傾向が認められます。

さらに、オオカミやクマといった大型で危険性の高い動物の装身具を身につけた者が現れます。

呪術的な装飾品とみれば呪術に長じた者の持ち物とも考えられますが、一方で権威者が身につける道具として権威者の出現を示すものとも考えられます。

弥生時代には、貝製のものや牙製のものなどがあり、特に牙製のものは、力の象徴として用いたとする民族例もあります。

「装身の考古学(その二)」に続く

https://bingo-history.net/archives/23363https://bingo-history.net/wp-content/uploads/2019/11/1-11.jpghttps://bingo-history.net/wp-content/uploads/2019/11/1-11-150x100.jpg古代史「備陽史探訪:178号」より 網本 善光 1.はじめに 今回は、装身具という遺物に焦点を当てて考えてみようと思います。 古代から現代に至るまで、わたしたち人間はさまざまな装身具を身にまとってきました。 身を飾ることも含めて「装身」は、 肉体そのものに加工するもの 肉体に他物を付け加えるもの の二通りがあります。 これを踏まえて、装身の歴史を見てみると、古くは刺青や、首を長くするなど、多くは苦痛を伴うものでした。これらは、普通と異なることで異性の目を引くことになったり、敵を威嚇することにもなったと考えられます。 続いては、肉体への加工には限界があるため、他の物を身につけたり、獲物の数を誇るように、牙などで作った装飾品を作りました。こうした装身具は、力のシンボルという意味合いがあったと考えられます。 さらに次の段階には、力や富の象徴を量の上で誇るだけでなく、質的に高めることを競いました。このように、装身具は生きて行く上に必要な物ではありませんが、生きることと同様の価値がある物である、と考えていたのです。 2.頭部の装身具 (1)額(髪)飾り 旧石器時代末~縄文時代には、石製の円盤状で、中央に一孔が穿たれているものがみられます。実際の使用法は確認されていませんが、大陸での墓地(死者への装身)出土例から推測して、死者への装身と考えられています。 弥生時代には、玉類を連ねたものや鉢巻に飾りをつけたものなどがあり、特定の身分・職能の表現に多く用いたと考えられています。 古墳時代には、副葬品としてその出土位置から頭の飾りであると考えられる装身具が確認されています。それらは玉類の付いたヘアーバンドなどの様な装飾品です。 そして、五世紀を境に、古墳の副葬品の変化に伴い、装身具も大きく変わります。 それが大陸からの影響です。 奈良県の新沢千塚一二六号墳からは、歩揺つき金方形冠立飾りが出土しています。歩揺は、針金でとりつける花弁形の飾りのこと。装飾本来の荘厳さや華麗さをいっそう引き立てる補助的な装飾ですが、今見ても立派な装飾品です。 また、六世紀代になると金銅装の装身具に加えて、環頭玉纒大刀や環頭大刀、金銅装の馬具など一式をそろえて副葬されるようになります。 (2)櫛 櫛には、櫛歯の長い竪櫛と、全体に横長で櫛歯の短い横櫛の2種類があります。 縄文時代には竪櫛形式が用いられていますが、その形態から考えて、活発な行動には適しません。結髪した髪に挿した装飾性の強い櫛であったと考えられます。すなわち、縄文時代の櫛は実用品ではなかったといえるのです。 それは、福井県鳥浜貝塚(縄文時代前期)例のように、精巧かつ漆が塗られるなど高度な技術で作られていることからも推測できます。 弥生時代の櫛は縄文時代の伝統を引き継いでおり、竪櫛です。木や竹の素材に赤色漆を塗ったものが多くみられます。 ところが、古墳時代の櫛は、装飾を施した弥生時代に比べて質素です。 弥生時代の竪櫛は姿を消して、幾本もの竹ヒゴをU字形に曲げた半楕円形の竪櫛になります。 なお、古墳時代前期末頃から、歯を削り出した横櫛が出現しますが、ほとんど集落遺跡からの出土であり、実用品であったと考えられます。 (3)耳飾り 縄文時代前半には、輪状に整形して、偏平に磨いた石(骨や角・土製もある)の一か所に切れ目を入れて耳たぶにはさむ玦状耳飾が多くみられました。 そして縄文時代後半には、耳たぶに穴をあけ、そこに栓のようにはめ込む耳飾(耳栓)が主流を占めました。 縄文時代前半に盛行した玦状耳飾は死者のための装身でしたが、後半に流行した耳飾は世界各地の民族例からもわかるように、日常的な(生者の)装身具であって、人生の通過儀礼として(大きな物への)嵌め替えが行われたと考えられます。 しかし、こうした耳飾は弥生時代には引き継がれず、したがって耳を飾る習俗は消えてしまいます。この点において、耳への装身は縄文時代社会に特徴的な習俗と考えることができます。 ところが、五世紀以降の古墳時代中期・後期には、額飾りと同様に、大陸経由の金属製の豪華な装身具が登場します。精巧な技術を駆使した舶来品と見られるものです。 3.胸部の装身具 (1)垂飾(ペンダント) 縄文時代から、数珠つなぎにした装身具を頚または胸に着装していました。素材も、貝・石・玉・骨・土とさまざまです。 形状も、勾玉・管玉・丸玉・小玉・大珠と多種類です。 弥生時代には、縄文時代のものと同様のものが見られますが、形は不整形なものから整ったものへと変化しました。さらに、素材としてガラス製の方が主となります。 ちなみに、勾玉には、①縄文時代の物のように定型化していない勾玉の系譜を引くものと、②古墳時代の定型化した勾玉の祖形となるものとがあります。その交替の時期が、弥生時代の中頃のようです。 管玉については、縄文時代には多くありませんが、弥生時代には圧倒的に多くなります。 素材も碧玉や緑色凝灰岩が使われ始め、以後は主流となります。そのほかに、後期には棗玉・切子玉などの水晶製の物が登場します。 さらに注目すべきは、ガラス製の管玉の存在です。弥生時代の前期末に北部九州・山口県を中心に見られますが、中期には西日本一帯に広がります。 古墳時代になると、勾玉と管玉を数珠繋ぎにして首から胸を飾る装身具が、弥生時代に続いて見られます。 さらに、五世紀になると、舶来品とみられる金製の勾玉など、美しい色調のものが登場します。 (2)胸飾 土製円盤や貝製の装身具が縄文時代の開始から作られていますが、前期になると光沢を持つ石材を素材とするようになります。 また、貝や骨・角・牙で作られたものも素材を玉に移そうとしています。そのために石素材の加工・流通がネットワーク化されます。 このほかに、縄文時代には硬玉製の大玉が巨大化したり、ヒスイ製の玉類が素材としての希少性を認識してか珍重されるという傾向が認められます。 さらに、オオカミやクマといった大型で危険性の高い動物の装身具を身につけた者が現れます。 呪術的な装飾品とみれば呪術に長じた者の持ち物とも考えられますが、一方で権威者が身につける道具として権威者の出現を示すものとも考えられます。 弥生時代には、貝製のものや牙製のものなどがあり、特に牙製のものは、力の象徴として用いたとする民族例もあります。 「装身の考古学(その二)」に続く管理人 tanaka@pop06.odn.ne.jpAdministrator備陽史探訪の会

備陽史探訪の会古代史部会では「大人の博物館教室」と題して定期的に勉強会を行っています。

詳しくは以下のリンクをご覧ください。 大人の博物館教室