福山市芦田町福田別所の砂留は地元の方々が整備を進めておられます。

3月21日、備陽史探訪の会にその砂留の計測調査の依頼があり、下見調査をしてまいりました。

当日の参加者は、探訪の会会員は10名でした。

「福田の史跡探訪の会」のO氏と「別所町内会」の有志の方が案内してくださいました。

駐車場に車を置いて1番砂留から見学。

2番砂留、3番砂留ともに、堤長50m以上の立派なものです。写真は3番砂留。

3番砂留の堤を歩き反対側へ。

しばらく山道を歩くと目の前にヨロイ積みの4番砂留が広がります。

なだらかな斜面を描く7番砂留。

裏側から見た8番砂留。

他の砂留はほとんどが砂に埋もれてしまっているので、裏側から見れませんが、ここはよく見えます。この8番の堰堤を通って、再び反対側の山道へ。このたび、初公開の道は整備途中。9番から10番の見学はよかったのですが…。ちなみに10番はのり面32m超の立派な砂留です。

14番見学した後、13番の方へ尾根越えしました。写真は尾根筋から谷あいへ降りるところ。ほぼ垂直??のようなところを降りていきました。ここの道は未だ未整備ゆえです。本道は11~13番にちゃんとした道がついています。

13番砂留の奥には15~17番の砂留が見えます。別の谷には27番までの砂留がありますが、今回はここまでで引き返しました。

13番か12番の砂留です。どちらも同じぐらい傾斜角とのり面を持っています。

アーチ型の9番砂留です。

9番砂留を下から見ます。

両側の自然の形状を生かした実に見事な造形美です。

ここから来た道を辿って帰路につきました。

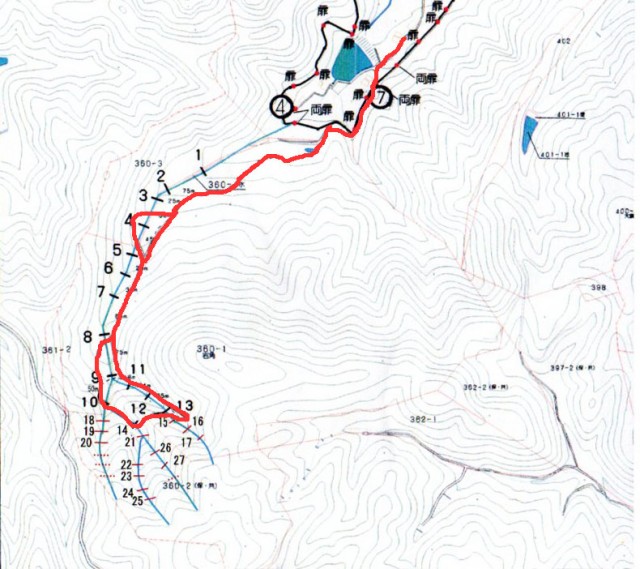

下の地図は、「別所町内会様提供」の別所砂留の地図です。

(文中の砂留規模の数字も町内会様提供のデータです)

赤いラインが今回辿った道筋です。

別所の砂留は当初『三谷家文書』より安政3年の築造が判明しましたが、その後『国頭家文書』から弘化3年、天保11年の修繕の記録が見つかり、さらに古い築造ということが判明しました。さらに、古い文書が見つかりつつあるとの情報もあります。また、石積みなども当時の姿を色濃く伝えているものと思われます。 今後は、順番に調査をしてことになると思います。

調査の段取りが決まり次第、お知らせいたします。

https://bingo-history.net/archives/7753https://bingo-history.net/wp-content/uploads/2013/03/IMG_8775-e1456885553510.jpghttps://bingo-history.net/wp-content/uploads/2013/03/IMG_8775-150x100.jpg水野藤十郎事務局だより福山市芦田町福田別所の砂留は地元の方々が整備を進めておられます。

3月21日、備陽史探訪の会にその砂留の計測調査の依頼があり、下見調査をしてまいりました。 当日の参加者は、探訪の会会員は10名でした。 「福田の史跡探訪の会」のO氏と「別所町内会」の有志の方が案内してくださいました。 駐車場に車を置いて1番砂留から見学。 2番砂留、3番砂留ともに、堤長50m以上の立派なものです。写真は3番砂留。 3番砂留の堤を歩き反対側へ。 しばらく山道を歩くと目の前にヨロイ積みの4番砂留が広がります。 なだらかな斜面を描く7番砂留。 裏側から見た8番砂留。他の砂留はほとんどが砂に埋もれてしまっているので、裏側から見れませんが、ここはよく見えます。この8番の堰堤を通って、再び反対側の山道へ。このたび、初公開の道は整備途中。9番から10番の見学はよかったのですが…。ちなみに10番はのり面32m超の立派な砂留です。 14番見学した後、13番の方へ尾根越えしました。写真は尾根筋から谷あいへ降りるところ。ほぼ垂直??のようなところを降りていきました。ここの道は未だ未整備ゆえです。本道は11~13番にちゃんとした道がついています。 13番砂留の奥には15~17番の砂留が見えます。別の谷には27番までの砂留がありますが、今回はここまでで引き返しました。 13番か12番の砂留です。どちらも同じぐらい傾斜角とのり面を持っています。 アーチ型の9番砂留です。 9番砂留を下から見ます。両側の自然の形状を生かした実に見事な造形美です。

ここから来た道を辿って帰路につきました。

下の地図は、「別所町内会様提供」の別所砂留の地図です。

(文中の砂留規模の数字も町内会様提供のデータです)

赤いラインが今回辿った道筋です。 別所の砂留は当初『三谷家文書』より安政3年の築造が判明しましたが、その後『国頭家文書』から弘化3年、天保11年の修繕の記録が見つかり、さらに古い築造ということが判明しました。さらに、古い文書が見つかりつつあるとの情報もあります。また、石積みなども当時の姿を色濃く伝えているものと思われます。

今後は、順番に調査をしてことになると思います。

調査の段取りが決まり次第、お知らせいたします。水野藤十郎 umino@kokokoi.comEditor備陽史探訪の会