神辺平野の東南に位置する神辺は、黄葉山麓に開けた古くからの城下町である。その地名の起こりは、現在、城山の北麓に鎮座する天別豊姫神社に由来する。古代の信仰は、秀麗な山や巨木・岩石を神の依代として祀る自然崇拝が主流であり、神辺城跡の残る黄葉山も、この神様の降臨する山、すなわち神奈備山(かんなび)として地域の人々から信仰され、神奈備(かんなび)から神辺の地名が生まれたのである。実際、神辺平野の中心部からこの山を眺めると、その山容は平野から円錐形に起立し、いかにも神様のいます山として、今に神々しさをただよわせている。

城が築かれたのは南北朝時代のことと伝わっているが、その築城は、当時の交通路の変遷と密接に結び付いている。古代の山陽道は、備中の高屋から備後に入り、神辺平野の北縁を通って、備後国府が存在した府中に至っていた。ところが中世の後期になると、沿岸部の鞆・尾道が瀬戸内海の要港として繁栄し、山陽道も神辺から南下して、郷分・山手から松永湾岸の今津を通って尾道に抜けるようになった。ここに山陽道の道上城として神辺城が築かれるようになったのである。伝承では、建武二年(一三三五)のこととされるが、当時の備南の情勢からもう少し時代を下げたほうがよい。さらに、神辺城に関しては、二段階の築城が考えられる。すなわち、黄葉山の北東麓には、古城の地名が残り、低丘陵上に城跡の存在が伝えられている。この古城には神辺城の出城として戦国期の長田左京亮の名が伝えられているが、おそらく初期の神辺城はこの古城山に位置していたのではなかろうか。室町期の城館は低丘陵上に築かれたものが多く、山城の変遷から見ても、それが考えられるのである。

神辺城が歴史上に本格的に登場するのは、戦国時代中期の天文七年(一五三八)のことである。同年七月、大内氏の命を受けた杉原理興は、尼子氏に応じた城主山名氏政(忠勝)を追い、代わって神辺城主となった。以後当城をめぐって在地の勢力と、大内・尼子・毛利という名だたる戦国大名がしのぎを削ることになる。

山名氏政、杉原理興は共に素性のはっきりとしない武将である。氏政は『福山市史』等によると、備後守護山名氏の一族とされているが、確実な史料でそれを裏付けることはできない。ただ、山名系図の一本に、山名時義の三男氏之の系統が神辺城に拠り、その曾孫に氏政の名があるのみである。理興の場合は、八尾杉原氏の出身と言われるが、山手銀山城の出とする系図もあり、にわかにはいずれとも断定できない。

ともあれ、理興の登場によって、神辺は備南の政治の中心になった。理興は神辺城主になると共に、山名氏を名乗り、大内氏より備後外郡の仕置きを任され、備後守護山名氏の後継者としての地位に着くのである。しかし、理興は天文十一年年(一五四二)、一転して尼子氏方に走り、ここに天文十八年までの神辺合戦が戦われることになる。

神辺合戦は、尼子氏に応じた山名理興に対して、大内氏が総力を挙げて挑んだ戦いで、合戦は神辺城の支城の攻防から始まり、天文十七年(一五四八)六月には、大内勢の総攻撃が決行され、同十八年(一五四九)九月、理興が城を捨てて出雲に逃走するまで、足掛け七年にわたって繰り広げられた。

その後、理興は許されて神辺に帰るが、弘治三年(一五五七)春に病死し、嗣子がなかったため同族の山手銀山城主杉原盛重が毛利氏の支持を得て入城する。以後当城は、毛利氏の有力な部将杉原氏の本拠として戦国大名毛利氏の一翼を担い、天正十二年(一五八四)、同氏が内訌によって毛利氏に討滅されて後は、その直轄城として推移し、慶長五年(一六〇〇)の関ヶ原合戦を迎える。そして、福島氏の支城としての時代を経て、元和五年(一六一九)、備後十万石の大名として入って来た水野勝成によって廃され、その役割は新たに築かれた福山城に委ねられることになる。

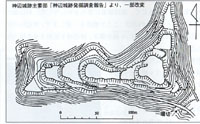

近年行われた発掘調査によって山頂の主郭には礎石建物の存在が明らかにされており、三期にわたる改築の跡が認められる。現在、城跡東側には、町立歴史民俗資料館が建設され、自動車で登れるようになった。古い宿場町である、神辺を訪ねたなら、ここまで足を伸ばすのも悪くないであろう。

《参考文献》

- 村上正名「神辺城」(神辺町教育委員会)

- 高垣敏男「神辺町史」前編(神辺町役場)

- 「神辺城跡発掘調査報告」一九七七(神辺町教育委員会)

- 新人物往来社 「日本城郭全集」「日本城郭大系」

- 芸備友の会「広島県の主要城郭」

- 田口義之「備後の武将と山城」(芦田川文庫)

- 立石定夫「神辺城と藤井晧玄」

【神辺城跡】

https://bingo-history.net/archives/1584https://bingo-history.net/wp-content/uploads/2012/04/03-31.jpghttps://bingo-history.net/wp-content/uploads/2012/04/03-31-150x140.jpg管理人中世史山城,神辺城,解説神辺平野の東南に位置する神辺は、黄葉山麓に開けた古くからの城下町である。その地名の起こりは、現在、城山の北麓に鎮座する天別豊姫神社に由来する。古代の信仰は、秀麗な山や巨木・岩石を神の依代として祀る自然崇拝が主流であり、神辺城跡の残る黄葉山も、この神様の降臨する山、すなわち神奈備山(かんなび)として地域の人々から信仰され、神奈備(かんなび)から神辺の地名が生まれたのである。実際、神辺平野の中心部からこの山を眺めると、その山容は平野から円錐形に起立し、いかにも神様のいます山として、今に神々しさをただよわせている。 城が築かれたのは南北朝時代のことと伝わっているが、その築城は、当時の交通路の変遷と密接に結び付いている。古代の山陽道は、備中の高屋から備後に入り、神辺平野の北縁を通って、備後国府が存在した府中に至っていた。ところが中世の後期になると、沿岸部の鞆・尾道が瀬戸内海の要港として繁栄し、山陽道も神辺から南下して、郷分・山手から松永湾岸の今津を通って尾道に抜けるようになった。ここに山陽道の道上城として神辺城が築かれるようになったのである。伝承では、建武二年(一三三五)のこととされるが、当時の備南の情勢からもう少し時代を下げたほうがよい。さらに、神辺城に関しては、二段階の築城が考えられる。すなわち、黄葉山の北東麓には、古城の地名が残り、低丘陵上に城跡の存在が伝えられている。この古城には神辺城の出城として戦国期の長田左京亮の名が伝えられているが、おそらく初期の神辺城はこの古城山に位置していたのではなかろうか。室町期の城館は低丘陵上に築かれたものが多く、山城の変遷から見ても、それが考えられるのである。 神辺城が歴史上に本格的に登場するのは、戦国時代中期の天文七年(一五三八)のことである。同年七月、大内氏の命を受けた杉原理興は、尼子氏に応じた城主山名氏政(忠勝)を追い、代わって神辺城主となった。以後当城をめぐって在地の勢力と、大内・尼子・毛利という名だたる戦国大名がしのぎを削ることになる。 山名氏政、杉原理興は共に素性のはっきりとしない武将である。氏政は『福山市史』等によると、備後守護山名氏の一族とされているが、確実な史料でそれを裏付けることはできない。ただ、山名系図の一本に、山名時義の三男氏之の系統が神辺城に拠り、その曾孫に氏政の名があるのみである。理興の場合は、八尾杉原氏の出身と言われるが、山手銀山城の出とする系図もあり、にわかにはいずれとも断定できない。 ともあれ、理興の登場によって、神辺は備南の政治の中心になった。理興は神辺城主になると共に、山名氏を名乗り、大内氏より備後外郡の仕置きを任され、備後守護山名氏の後継者としての地位に着くのである。しかし、理興は天文十一年年(一五四二)、一転して尼子氏方に走り、ここに天文十八年までの神辺合戦が戦われることになる。 神辺合戦は、尼子氏に応じた山名理興に対して、大内氏が総力を挙げて挑んだ戦いで、合戦は神辺城の支城の攻防から始まり、天文十七年(一五四八)六月には、大内勢の総攻撃が決行され、同十八年(一五四九)九月、理興が城を捨てて出雲に逃走するまで、足掛け七年にわたって繰り広げられた。 その後、理興は許されて神辺に帰るが、弘治三年(一五五七)春に病死し、嗣子がなかったため同族の山手銀山城主杉原盛重が毛利氏の支持を得て入城する。以後当城は、毛利氏の有力な部将杉原氏の本拠として戦国大名毛利氏の一翼を担い、天正十二年(一五八四)、同氏が内訌によって毛利氏に討滅されて後は、その直轄城として推移し、慶長五年(一六〇〇)の関ヶ原合戦を迎える。そして、福島氏の支城としての時代を経て、元和五年(一六一九)、備後十万石の大名として入って来た水野勝成によって廃され、その役割は新たに築かれた福山城に委ねられることになる。 近年行われた発掘調査によって山頂の主郭には礎石建物の存在が明らかにされており、三期にわたる改築の跡が認められる。現在、城跡東側には、町立歴史民俗資料館が建設され、自動車で登れるようになった。古い宿場町である、神辺を訪ねたなら、ここまで足を伸ばすのも悪くないであろう。 《参考文献》 村上正名「神辺城」(神辺町教育委員会)

高垣敏男「神辺町史」前編(神辺町役場)

「神辺城跡発掘調査報告」一九七七(神辺町教育委員会)

新人物往来社 「日本城郭全集」「日本城郭大系」

芸備友の会「広島県の主要城郭」

田口義之「備後の武将と山城」(芦田川文庫)

立石定夫「神辺城と藤井晧玄」 【神辺城跡】管理人 tanaka@pop06.odn.ne.jpAdministrator備陽史探訪の会

備陽史探訪の会中世史部会では「中世を読む」と題した定期的な勉強会を行っています。

詳しくは以下のリンクをご覧ください。

中世を読む