佐藤亜聖氏指導!中世石造物調査講習会【報告】7月22日

2012年7月22日。本日は昨日の講演会に引き続いて…

佐藤亜聖ご夫妻に中世石造物の実測を実演指導して頂きました。

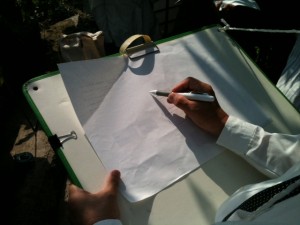

8:00に福山駅北口を出発し、新市町金丸の厚山宝篋印塔で実測を行います。

スケッチが終わると、これに各部のサイズをミリ単位で書き込みます。スケッチの出来が悪いとここで苦労します。

ここでマニアックな?測定機材「真弧(マコ):かたどり器」の登場です。これは購入するとかなり高価な機材ですが、自作できるとのこと。会でも作成したいと思います。写真のようにこの機材を表面に当てて凹凸を拾います。

https://bingo-history.net/archives/4825https://bingo-history.net/wp-content/uploads/2012/07/d15b8300af2c7975c0bea4f4b4cd5522.jpghttps://bingo-history.net/wp-content/uploads/2012/07/d15b8300af2c7975c0bea4f4b4cd5522-150x100.jpg活動報告2012年7月22日。本日は昨日の講演会に引き続いて…

佐藤亜聖ご夫妻に中世石造物の実測を実演指導して頂きました。

8:00に福山駅北口を出発し、新市町金丸の厚山宝篋印塔で実測を行います。 実測はスケッチから行います。大きく詳細に書く必要があります。絵心があった方がよいみたいです… スケッチが終わると、これに各部のサイズをミリ単位で書き込みます。スケッチの出来が悪いとここで苦労します。

ここでマニアックな?測定機材「真弧(マコ):かたどり器」の登場です。これは購入するとかなり高価な機材ですが、自作できるとのこと。会でも作成したいと思います。写真のようにこの機材を表面に当てて凹凸を拾います。 真弧で取得した凹凸を紙にトレースします。 ここからスケッチに記入した数値を1/5サイズで方眼紙に落としていきます。1cmを0.2mmで書くことになりますので、とても細かい作業です。ここまでで昼過ぎとなりましたので、講習会は一応終了。

続いて調査のため府中市上下町の安福寺に向かいます。なお、実測については別記事にする予定です。 昼食をとって、寺の裏手にある宝篋印塔を調査しますが… 佐藤氏が様式から推定する年代と刻銘の年が合わないことになり、悩んでいたところ、なんと、教育委員会作成の案内図の年が誤っているではありませんか!正平10年を1335年と書いてありますが、正平10年は1355年なのです。これで様式の年代とバッチリ一致。念のため刻銘を確認したところ、正平10年は間違いありませんでした。 ここで石造物研究者の蔵橋氏と合流し、世羅町を案内して頂きます。まずは世羅町久代谷に向かいます。 刻銘を調べます。刻銘のある五輪塔は数が少ないそうです。 続いて、先日も蔵橋氏に案内して頂いた高速道路の工事現場で検出された地蔵。佐藤氏の見解では大きいものは南北朝ごろのものである可能性が高いようです。 日南の宝篋印塔。ここは先日備陽史探訪の会が調査して資料をお送りしたのですが、佐藤氏はやはり自分の目で確認しないとデータに責任を持てないとのことで、お連れすることになりました。 ついでではないですが、歩いてすぐにある万福寺五輪塔群を見学します。日南の宝篋印塔周辺(廃万福寺後周囲)には非常に多くの中世石造物があるのです。 万福寺五輪塔群から更に山を登ると廃万福寺塔婆があります。4mを超える巨大な塔です。 世羅町は石造物の宝庫ですので、まだまだ見学したい場所はたくさんあるのですが、そろそろタイムリミット。

蔵橋氏とお別れし、最後の訪問地を絞ることになりました。そして、佐藤氏のご希望で三原市米山寺にある宝篋印塔を訪ねることにします。 調査後、18時過ぎに福山駅に到着。今日の講習会により大和系の実測技術が備後地方に伝播し独自の発展を遂げる…のかもしれません。佐藤亜聖氏、奥様、蔵橋氏ありがとうございました。管理人 tanaka@pop06.odn.ne.jpAdministrator備陽史探訪の会

真弧で取得した凹凸を紙にトレースします。

ここからスケッチに記入した数値を1/5サイズで方眼紙に落としていきます。1cmを0.2mmで書くことになりますので、とても細かい作業です。ここまでで昼過ぎとなりましたので、講習会は一応終了。

続いて調査のため府中市上下町の安福寺に向かいます。なお、実測については別記事にする予定です。

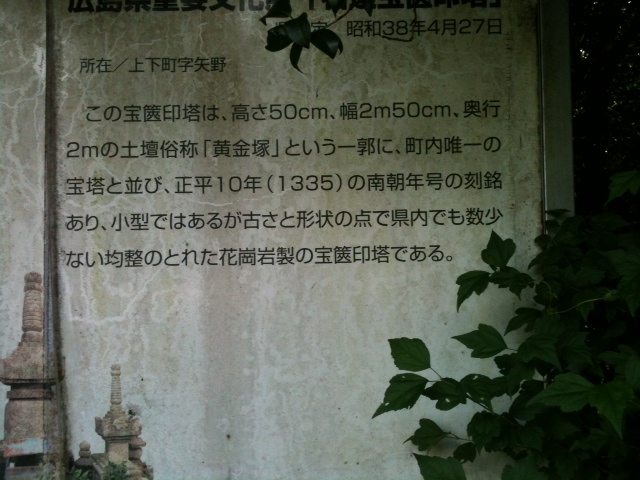

昼食をとって、寺の裏手にある宝篋印塔を調査しますが…

佐藤氏が様式から推定する年代と刻銘の年が合わないことになり、悩んでいたところ、なんと、教育委員会作成の案内図の年が誤っているではありませんか!正平10年を1335年と書いてありますが、正平10年は1355年なのです。これで様式の年代とバッチリ一致。念のため刻銘を確認したところ、正平10年は間違いありませんでした。

ここで石造物研究者の蔵橋氏と合流し、世羅町を案内して頂きます。まずは世羅町久代谷に向かいます。

刻銘を調べます。刻銘のある五輪塔は数が少ないそうです。

続いて、先日も蔵橋氏に案内して頂いた高速道路の工事現場で検出された地蔵。佐藤氏の見解では大きいものは南北朝ごろのものである可能性が高いようです。

日南の宝篋印塔。ここは先日備陽史探訪の会が調査して資料をお送りしたのですが、佐藤氏はやはり自分の目で確認しないとデータに責任を持てないとのことで、お連れすることになりました。

ついでではないですが、歩いてすぐにある万福寺五輪塔群を見学します。日南の宝篋印塔周辺(廃万福寺後周囲)には非常に多くの中世石造物があるのです。

万福寺五輪塔群から更に山を登ると廃万福寺塔婆があります。4mを超える巨大な塔です。

世羅町は石造物の宝庫ですので、まだまだ見学したい場所はたくさんあるのですが、そろそろタイムリミット。

蔵橋氏とお別れし、最後の訪問地を絞ることになりました。そして、佐藤氏のご希望で三原市米山寺にある宝篋印塔を訪ねることにします。

調査後、18時過ぎに福山駅に到着。今日の講習会により大和系の実測技術が備後地方に伝播し独自の発展を遂げる…のかもしれません。佐藤亜聖氏、奥様、蔵橋氏ありがとうございました。