9月27日【創立45周年記念歴史講演会】備後の中近世城郭 開催

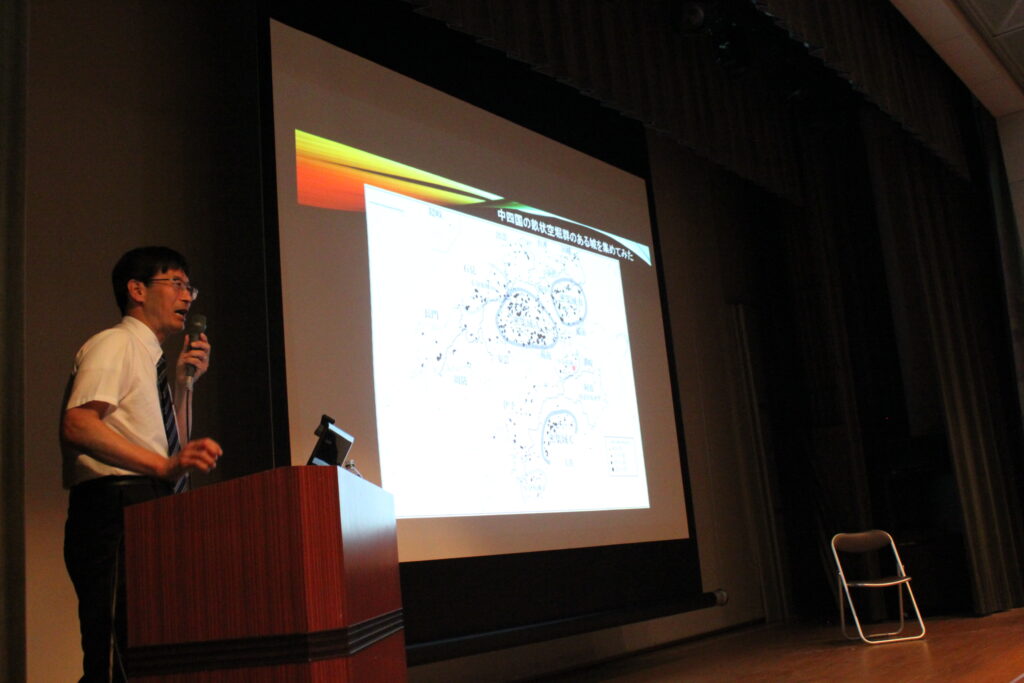

「北部九州の城郭構造」で、在地領主層の城館分布、その防御遺構、隣接する大名勢力の介入による大規模城などの解明と分析から戦国期北部九州の社会構造、政治体制を論じられ、今年春には、「中四国地方における中世城郭に構築された畝状空堀群」で備後地方の畝状空堀群の分布図を発表されるなど、城郭研究の第一線で活躍されている立命館大学教授の岡寺良先生に、他地区との比較も交えて備後の城郭について今注目のトピックをお話ししていただきました。

https://bingo-history.net/archives/30237https://bingo-history.net/wp-content/uploads/2025/09/IMG_3887-1024x683.jpghttps://bingo-history.net/wp-content/uploads/2025/09/IMG_3887-150x100.jpg活動報告「北部九州の城郭構造」で、在地領主層の城館分布、その防御遺構、隣接する大名勢力の介入による大規模城などの解明と分析から戦国期北部九州の社会構造、政治体制を論じられ、今年春には、「中四国地方における中世城郭に構築された畝状空堀群」で備後地方の畝状空堀群の分布図を発表されるなど、城郭研究の第一線で活躍されている立命館大学教授の岡寺良先生に、他地区との比較も交えて備後の城郭について今注目のトピックをお話ししていただきました。Sera taisera@pluto.dti.ne.jpEditor備陽史探訪の会

会場である広島県立歴史博物館地下講堂では岡寺先生の講演ということもあり立ち見が出るほどの盛況で、山城に興味のある人の多さに驚かされます。備陽史探訪の会 田口会長より講師の紹介があり

岡寺先生の講演が始まりましたが、その中で城の石垣にはその時代により特徴があり、だいたいその石垣が造られた年代がわかるということを実例を示しながら示されました。この尺度を使うとこれから調査などいろんな場面で使えそうです。

更にいま注目の畝状空堀群を持った山城について、北九州の例なども含めた調査結果を教えていただきました。驚いたことにこの備後地方がもっとも密集した地域であり、これが何による影響なのか興味ありますが今後の研究が待たれます。

非常に熱のこもった講演でした。赤色立体地図などにより階段状削平地群を持つ山城なども発見されてきており、この講演を契機に今後ますます山城研究がホットになりそうです。